为深入贯彻落实2024年中央一号文件关于“强化农业科技支撑,推进种业振兴行动”的指示精神,积极响应《黑龙江八一农垦大学学生综合素质考评办法》“创新创业”模块要求,黑龙江八一农垦大学农学院成功举办了“芯语杯”第二届种艺作品大赛。本次大赛由农学院种艺美育社团具体组织承办。

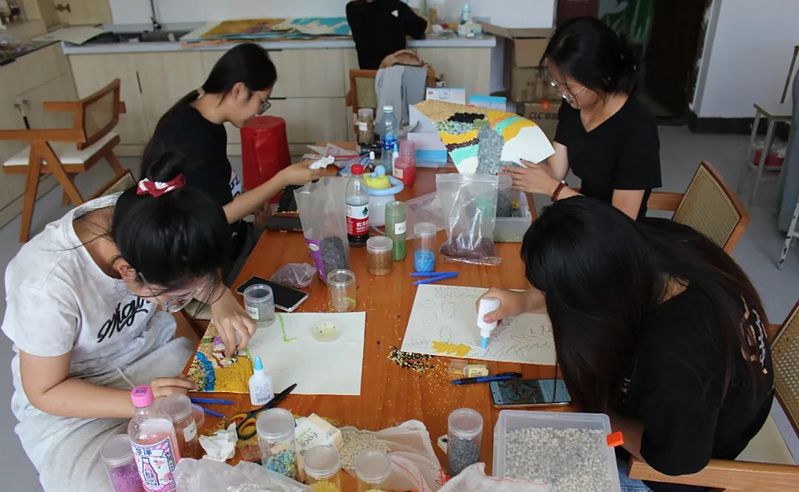

大赛以“智慧农耕”为主题,融合“北大荒精神”,聚焦春播时节,旨在鼓励学生将现代农业科技与艺术创作相融合,展现新时代农科学子的创新精神与实践能力。参赛学生以种子为主要原材料,在种艺美育工作室进行创作,特殊种子可自备。作品需内容健康、主题突出、构图美观、色彩协调,并辅以项目申请书、作品描述及指导老师签字表。

活动吸引了农学院农学、种子科学与工程专业本科生及种艺美育社团成员踊跃报名,最终50名同学获得参赛资格。创作期间,同学们积极与农学系、种子科学与工程系的指导老师沟通交流,精心构思。作品征集期为2025年5月30日至6月15日。随后,由专业教师组成的评委团队依据创意性、色彩运用、构图技巧等标准对参赛作品进行了严格评审。

经评审,最终评选出一等奖2名、二等奖3名、三等奖5名及优秀奖若干名。此次大赛不仅为学生们提供了展示才华的舞台,激发了学生对农业科技的兴趣,深化了对种业知识的理解,更培养了学生“知农爱农、强农兴农”的使命担当;进一步推动了学校“以赛促学、以学促用”良好氛围的形成,为农业强国建设贡献力量。

本次大赛的成功举办,不但有效提升了学生对美育的认识与实践能力,也显著增强了其对种子科学与农耕文化的专业理解,为农学院《种艺美育》课程的深入开展奠定了坚实基础,成为学院落实“三全育人”理念的重要平台。

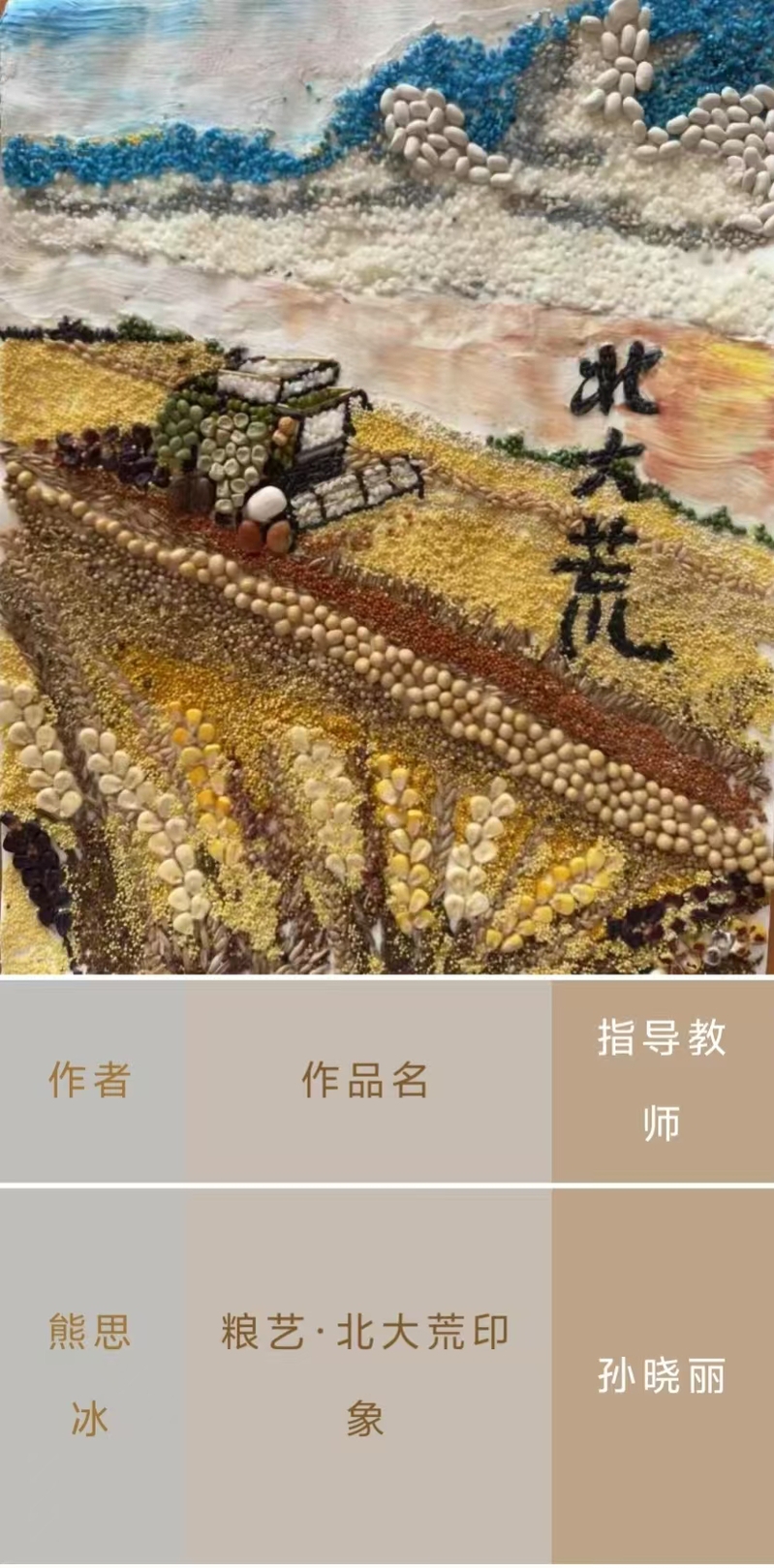

作品简介:

这幅粮食粘贴画以“北大荒”为主题,创作者巧妙利用五谷杂粮,将北大荒的独特风貌呈现。北大荒曾是荒芜之地,如今是富饶的“北大仓”,承载着农垦历史与丰收希望。创作时,创作者选取 多种粮食,如金黄的小米模拟麦浪,饱满的豆子拼出收割机,蓝色谷物勾勒天空,借粮食天然色彩与形态,还原北大荒的田野、机械与天际线• 画面中,广袤田野铺满金黄、棕褐等色彩的粮食,展现丰收的厚重;收割机由多彩豆子组成,是现代 农业的象征;上方蓝天白云用不同色泽谷物拼贴,增添空间感。“北大荒”三字以黑色粮食呈现,点明主题。这幅作品以粮食为媒介,不仅是艺术创作,更传递对北大荒从荒到仓变迁的致敬,让观者透过粮食颗粒,感受这片土地的历史与生机,体会劳动与丰收的意义,是创意与农垦文化融合的生动体现。

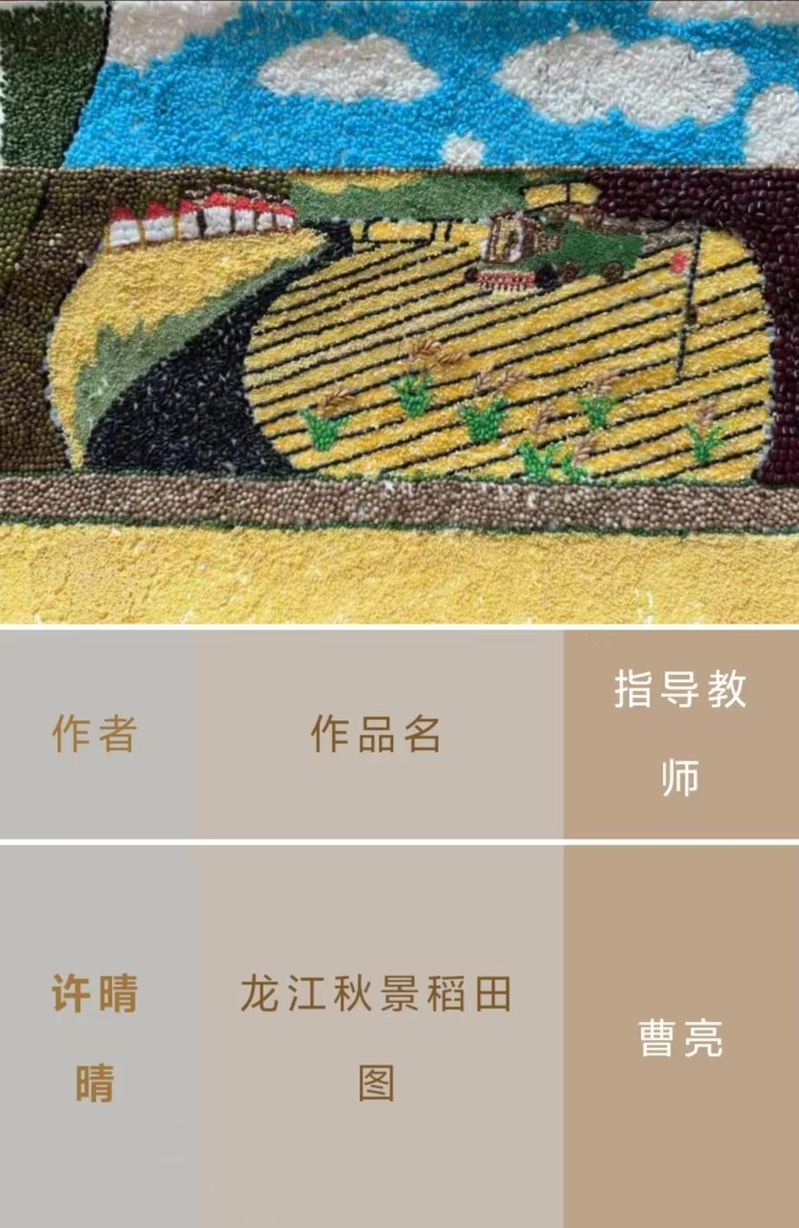

作品介绍:

“龙江丰收稻田图”的灵感源自黑龙江省各个牧场和县区所展示的一幅幅美丽稻田画。黑 龙江省维度高,冬季严寒漫长,却拥有我国最肥沃的黑土地。习主席曾说“黑龙江地处我国最 北最东,肩负着保障国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全的重大责任,战略地位十 分重要。”黑龙江作为我国重要的粮食生产基地,每年为保障国家粮食安全做出重大贡献。在 五谷丰登的秋季,广阔无垠的黑土地上最耀眼的景色便是农民们收获的场景。橙黄的夕阳酒落大地,金色的麦浪映入眼帘,丰收的喜悦在耳畔想起• 黑龙江是我国农业机械化覆盖率最高的省份,农忙时节,少不了一排排现代化机械在田野 中有序进行。无边无际的黑土地上是井然有序的现代化农业机械,这样的场景每年都会在这片 黑土地上演,但却依然震撼我们的心灵.•为记录这一片片金色的麦浪,这一颗颗饱满的粮食,这一辆辆高效的农业机械,我选择又各种作物和植物种子绘制这一幅“龙江丰收稻田图”。

一等奖作品展示

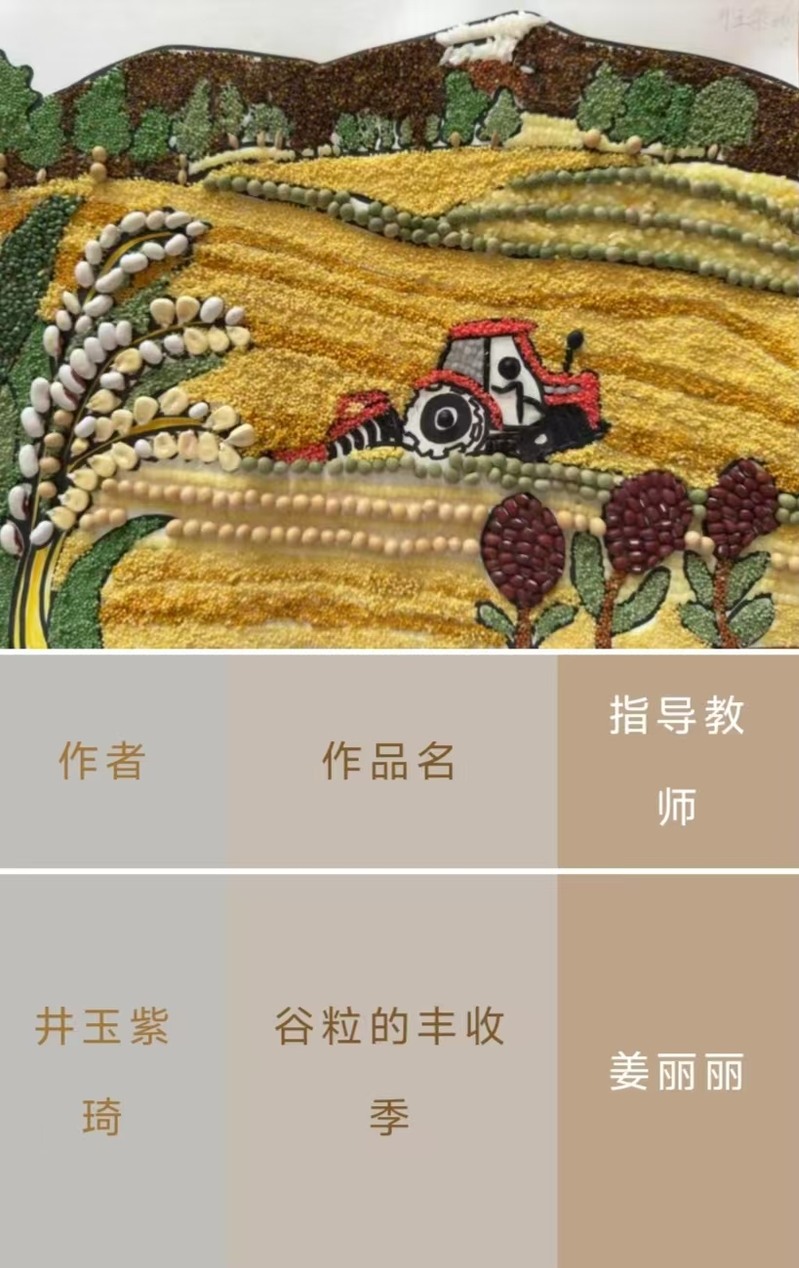

作品介绍:

这幅作品是极具巧思的五谷杂粮粘贴画,以粮食为独特画笔,勾勒出农田丰收的生动景,尽显艺术与生活融合之美。 创作材料上,丰富多样的五谷杂粮是主角,金黄小米铺成麦浪,饱满色泽瞬间勾勒出 丰收的饱满与热烈;绿豆、红豆化身灵动的绿树与花朵,为画面点缀自然生机;黑白相间 的豆子精准拼贴出农机,让劳作场景鲜活呈现;背景山峦则由不同颜色杂粮混合铺就,借色彩层次营造出深远意境.画面以田野为核心场景,麦浪如波,农机穿梭其中,传递出忙碌又喜悦的劳作氛围。绿树、花朵与山峦环绕,构建出完整乡村田园空间,将田园风光与农耕气息完美融合。艺术价值与内涵上,它不只是手工创作,更是对自然馈赠的深情珍视。用平凡五谷绽 放艺术光彩,每一粒粮食都承载着土地的力量,诉说丰收喜悦,传递对土地的感恩,让观 者在感受艺术巧思时,也唤起对田园、对衣耕文化的关注与热爱,是生活素材升华为艺术表达的生动范例.

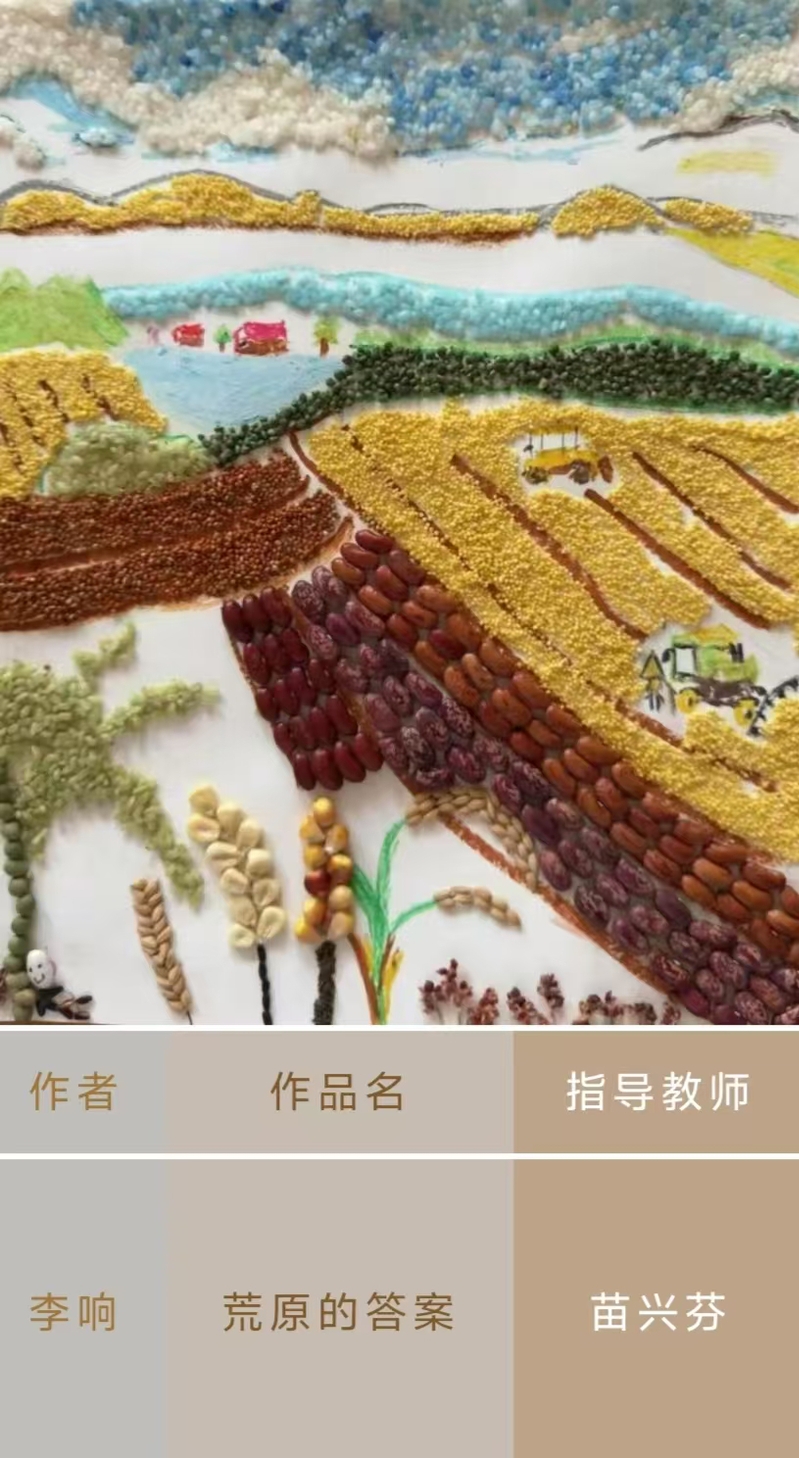

作品介绍:

创作灵感来源于北大荒这片曾经荒芜却被开垦为“中华大粮仓”的土地。画面中,蓝天白云下是连绵的山 丘与金黄的田野,红色的小屋点缀其间,传达出农人扎根土地的朴素生活;远处的拖拉机正在田间耕作,象征着现代农业的发展,也致敬一代代垦荒者的辛勤付出。我以北大荒精神和农耕文化为核心创作的一件手工拼贴作品。作品所用的每一粒种子,都是从大地中孕育而来,用最原始、最质朴的材料,回应那片曾经沉默的土地. 北大荒,曾是一望无际的荒原,如今却成为了“中华大粮仓”,它的巨变是无数垦荒人用汗水与信念写下 的答案!我将这份历史与精神凝练在画中:广阔的田野、翻滚的稻浪、耕作的拖拉机、静默的小屋,都是对“荒原如何变成家园”这个命题的回答. 种子,是最小的生命单元,却也藏着最厚重的希望。我用真实的玉米、豌豆、稻谷、香菜,芸豆等种子 拼贴出大地与农作物的形象,试图还原一幅丰收又温暖的乡土画卷,它不仅仅展现了一种自然景象,更寄托着我对脚下这片黑土地的深情,以及对农耕文明的敬意. “荒原的答案”,是奋斗,是坚持,是一代人深埋土地的梦想和不言放弃的信仰。这幅作品,是我对他们最真诚的致敬,也是身为土地子孙的一种回望与铭记。

作品介绍:

创作背景:“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”的北大荒精神,承载着几代拓荒人战天斗地的热血史诗。 从荒原到粮仓,北大荒的蜕变是无数人用青春与汗水浇灌的成果.创作者以种子画为载体,借“粮乡筑 梦”主题,致敬北大荒精神,展现其在新时代对乡村发展、粮食生产的精神引领,让观者透过五谷杂粮的拼贴,重温垦荒岁月,感悟传承力量。内容呈现:画面以各类种子为“颜料”,勾勒北大荒粮乡图景,蜿蜒小路串联起标志性建筑,象征垦荒者开辟的奋斗 之路,延伸向希望远方;金黄麦穗、饱满稻粒铺就田野,是北大荒“年产粮超400亿斤”奇迹的缩影,彰 显粮食生产根基;戴斗笠的人物背着粮筐,传递出北大荒人“艰苦奋斗、勇于开拓”的实干姿态,呼应垦 荒时“啃冰冻馍、人力拉犁”的拼搏;天空、云朵、山峦用多彩种子点缀,寓意北大荒在守护生态中发展,如“三减行动”护黑土,让粮乡既有丰收盛景,又具可持续未来,生动诠释北大荒精神在粮乡筑梦、赋能乡村振兴的时代内涵。

二等奖作品展示

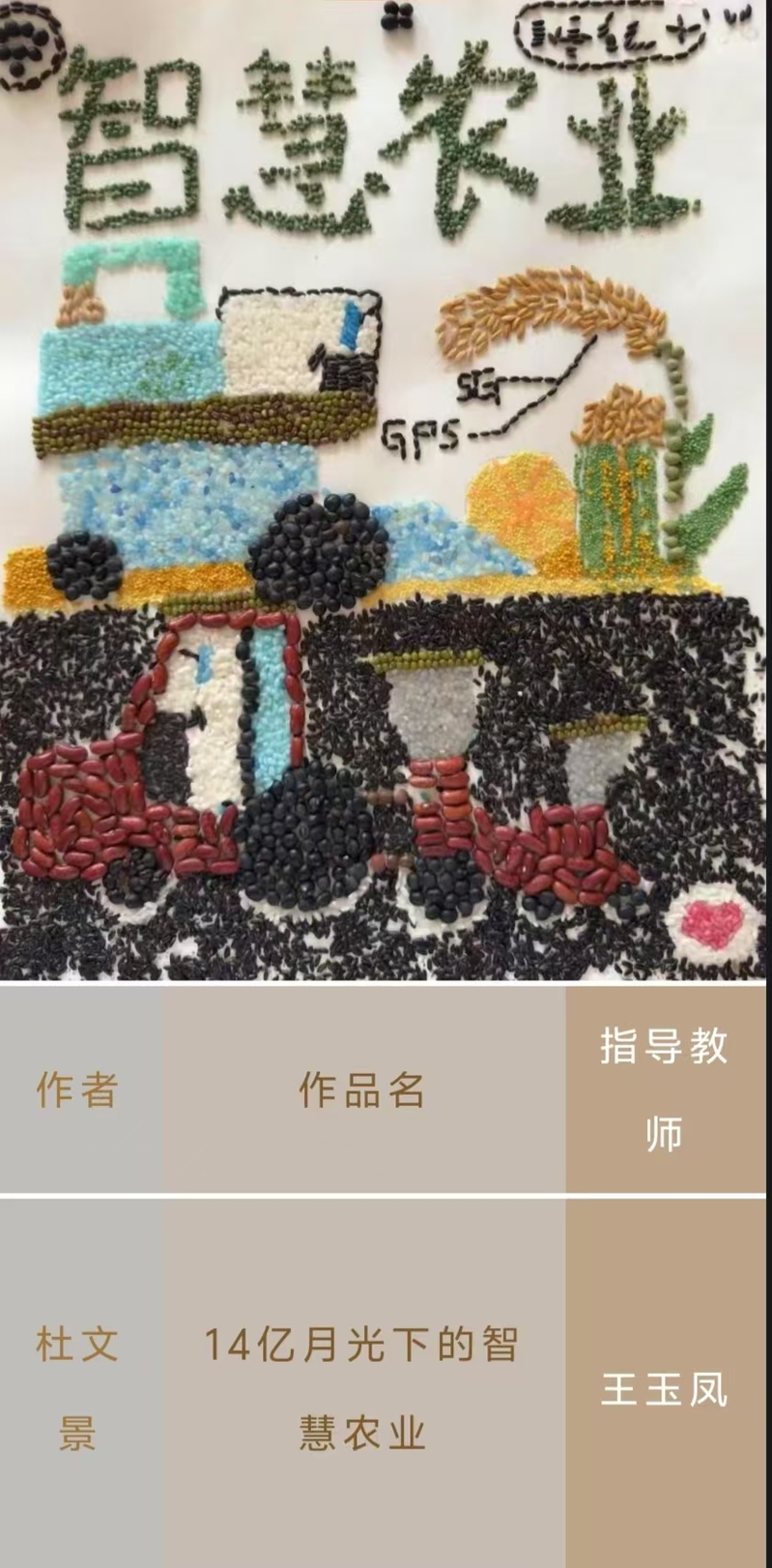

作品介绍:

我国农业迅速发展,“智慧农业”是当代热门话题,农业科技展现出来新的面貌,现代技术已经广泛应用在农业生产上,比如GPS、无人技术和遥感等. 本次作品,外围大框架为手机直播样式,意味现代农业发展正在被全国14亿人口观看和关注,头像采用WiFi的形式也是呼应了网络向大众传递农业的科技创新和现状;下面的为播种机在黑色沃土上 播种,窗户里蓝色屏幕为机器上装备的GPS导航系统,响应现在的衣机状况;上方为收割机收割来年 的硕果,同样装备了GPS系统,收割后留下了黄色的残茬,前面硕大的麦穗表明粮食的高产,引申出 来我们在农业上的应用到的技术,比如5G和GPS,绿色的秤里穿插着黄色为远近的黄色穗;头上的“智 慧农业”为点题。从“网络传播”到“田间生产”,构建了“科技赋能-生产实践-成果展示”完整的链条,讲清了智慧农业“怎么用科技,怎么助力生产”。

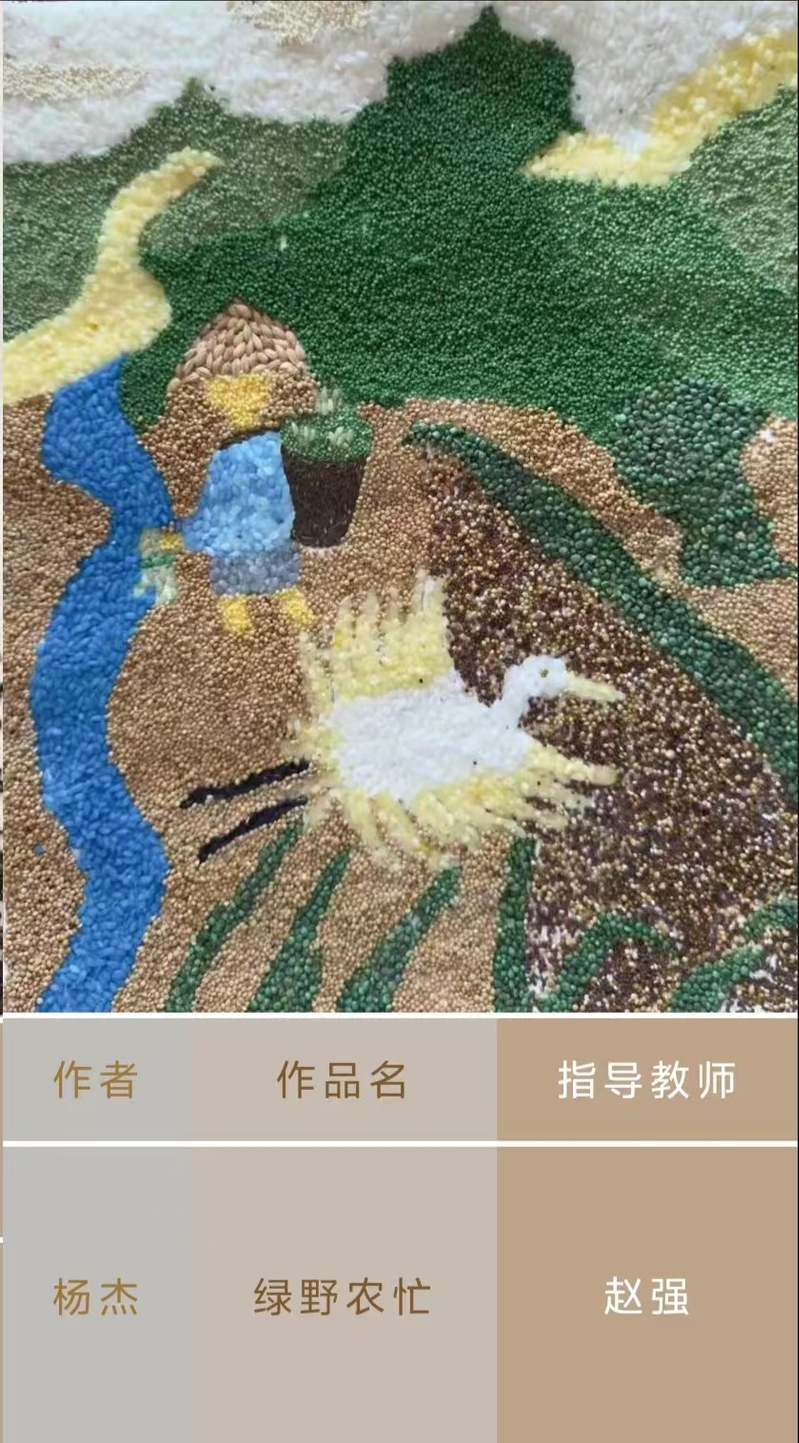

作品介绍:

这幅种子画,以质朴的艺术语言,编织出一方田园牧歌。 水田如镜,农人俯身、提篮,是对土地最虔诚的叩问,他们以汗墨,书 写耕耘的诗行;白鹭振翅,似自然派来的信使,打破画面的静,却让田园的生 机愈发汹涌。人与自然在此交融,没有喧器,只有土地孕育希望的沉默,和生灵共赴时光的默契。 它是对“粒粒皆辛苦”的诗意注解,更是在提醒:在快节奏的当下,别 忘这土地里藏着的本真,藏着人类与自然共生的密码,每一抹纸浆的色彩,都 是对田园之美,劳作之敬的永恒定格,让观者于繁华都市的缝隙里,寻回心灵 的原乡。绿色田园,是汗水浇灌的成果,象征北大荒从“北大荒”到“北大 仓”的蜕变。劳作的姿态,是“艰苦奋斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献” 精神的具象。以奋斗破困境,凭开拓创生机,为家国粮仓,舍小我、倾热忱,把荒芜谱成丰收的诗,让坚守化作时代的光,传承着生生不息的垦荒魂。

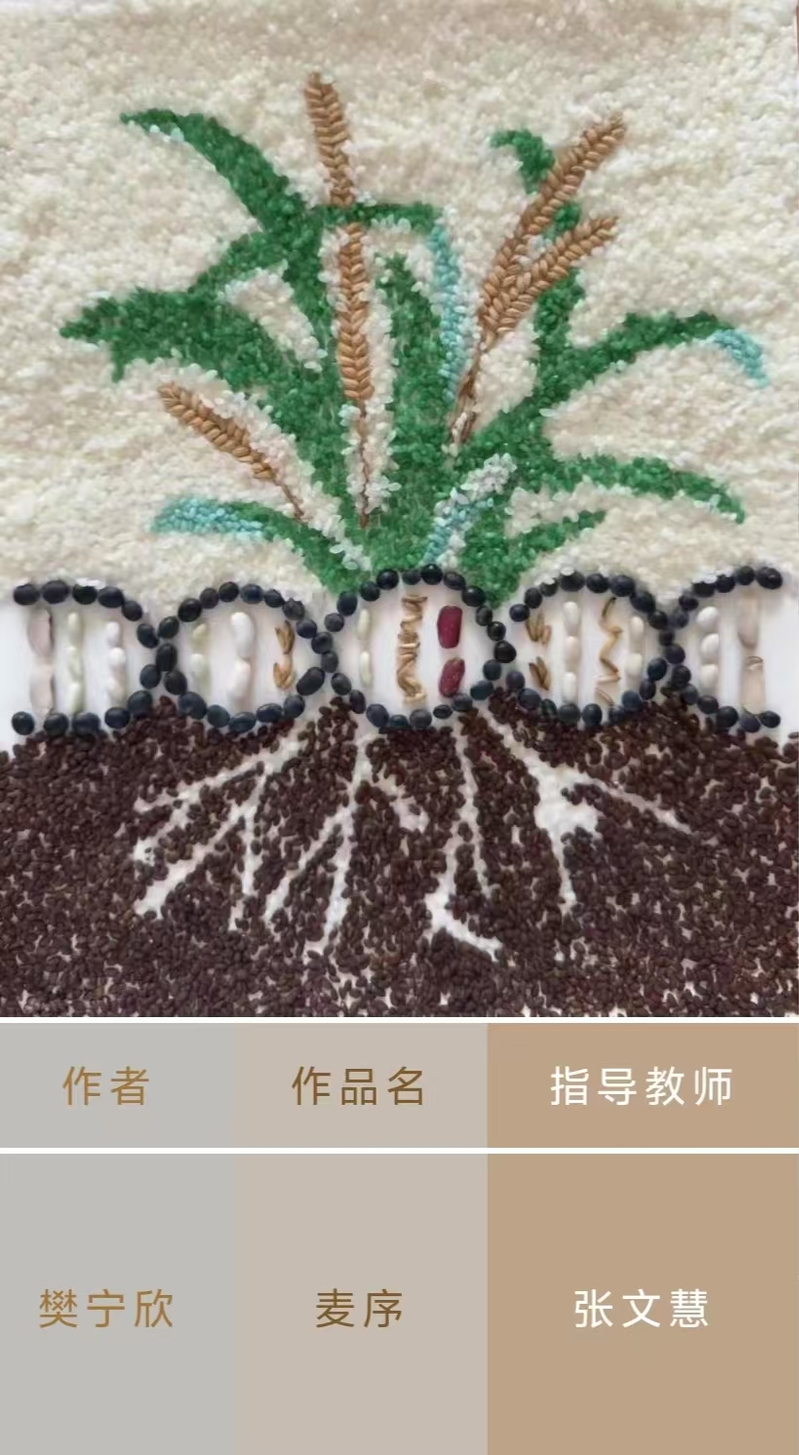

作品介绍:

创作背景:基于对农业科技融合趋势的关注。当下,农业现代化进程中,基因技术助 力品种改良、增产提质,AI则为艺术创作与农业科普搭建新桥梁。用日常农作物拼贴,让 抽象的基因科学与熟悉的农业场景结合,以艺术形式传递农业科技内涵,唤起对粮食生产、农业创新的思考,兼具审美与科普价值,展现科技与艺术、农业交融的创意视角。 内容:以大米铺就底色,模拟田野的质朴。上层绿色彩米化作麦苗叶片,呈现蓬勃生 机;麦穗用棕米色谷物粘贴,体现作物成熟。中层以稻穗、豆粒等拼出DNA双螺旋结构, 将农业与生命科学关联。下方用褐色米粒拼出类似土地纹理,展现土壤生态。整幅画通过 大米、彩米、豆类等粮食材料,把农作物从地上植株到地下“基因根基”完整呈现,传递 对自然农耕、粮食本源的敬意,寓意农业发展既依托自然生长规律,也可借基因科技探索创新,是自然与科技结合表达。

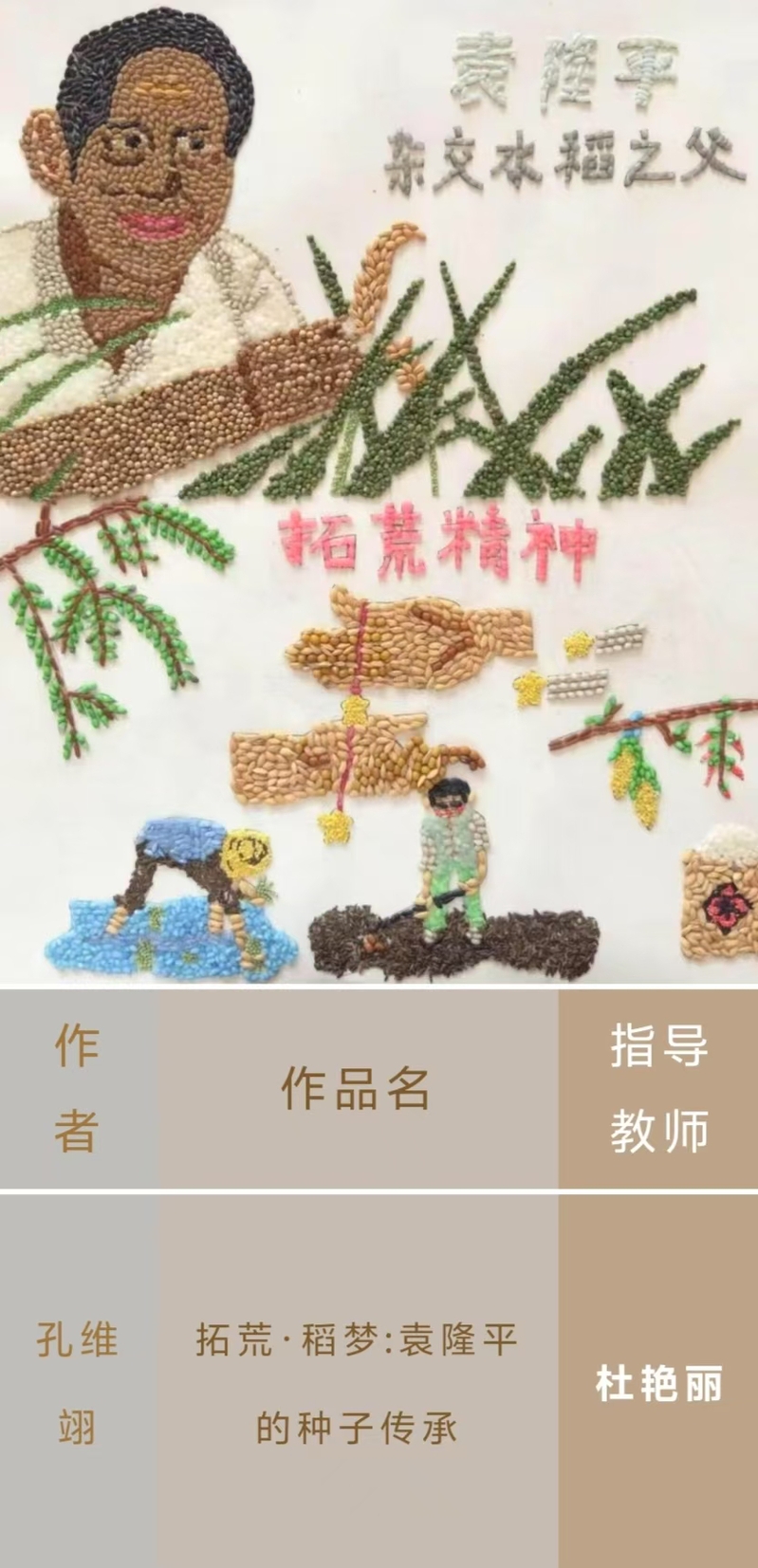

作品介绍:

创作背景源于对袁隆平院士“拓荒”精神的敬仰。袁老一生扎根农业,以科技为犁,在粮食增产、保障粮食安全的土地上拓荒,这种勇于突破、默默耕耘的精神,与“拓荒”内核高度契合。同时,种子承载着生命与希望,用种子拼贴创作,既能以独特艺术形式致敬袁老,又能让“拓荒精神”借自然物料传递,唤起人们对农业奉献者、对开拓进取价值的关注 。作品以种子为基本素材,上层精心拼贴袁隆平院士肖像,选取色泽、形状适配的种子,通过疏密、层次排布,还原院士面容轮廓与神态,展现其慈祥与坚毅。下层以种子构建“拓荒”场景,借不同种子模拟土地、农具、奋进的身影等元素,呈现垦荒、耕耘的动态画面。整体将袁老形象与拓荒意象融合,以种子的自然质感,传递袁隆平院士在农业科研领域拓荒前行,为守护粮食安全倾尽一生的伟大精神,让观众在感受种子艺术魅力时,铭记先辈奉献,传承拓荒担当。

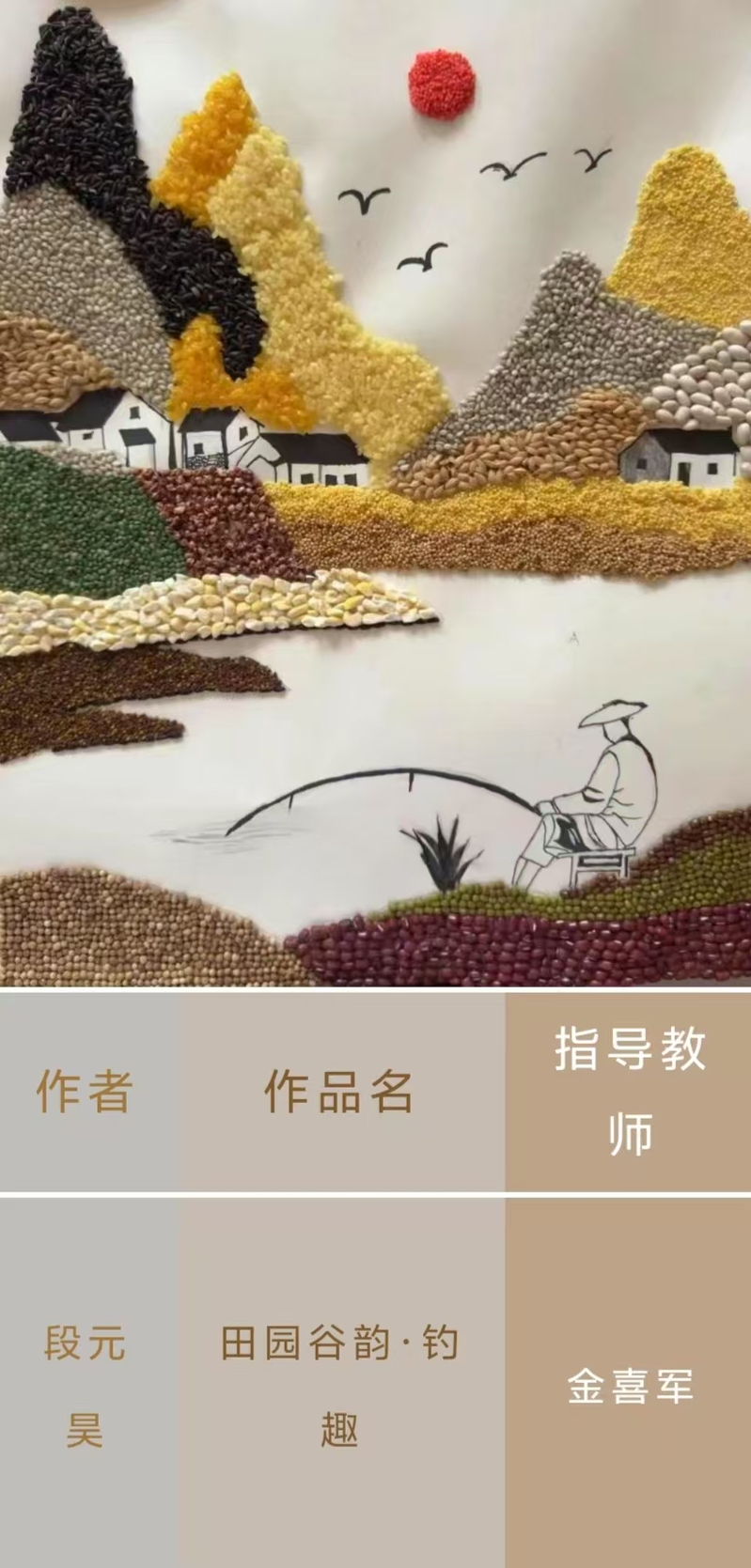

作品介绍:

这幅参赛的五谷杂粮种子贴画,创作灵感源于对传统田园生活的向往与对日常生活的热爱。通过常见的五谷种子,构建出一幅充满诗意的田园图景,展现自然之美与生活之逸。 画面中,夕阳西下,橙黄的落日悬于天际,洒下柔和的光辉。几只飞乌在天空中自在 翱翔,为画面增添了灵动之感。远处连绵的山峦,由不同颜色的谷物种子拼贴而成,层次 丰富,色彩自然过渡,呈现出远近高低各不同的视觉效果。山脚下坐落着几座古朴的房屋,黑瓦白墙,宁静祥和,仿佛诉说着岁月的静好。近处的河畔,一位老者头戴斗笠,悠然地坐在小板凳上垂钓。他神态专注,身旁的绿植生机勃勃。河水虽只用简单的线条勾勒,但也衬托出静谧的氛围。 整幅作品运用了多种五谷杂粮种子,如黑豆、红豆、黑米、小米等,利用它们天然的 色彩和形状,通过精心布局与粘贴,构成了这幅富有韵味的田园垂钓图。希望传递出一种 远离喧嚣、回归自然的生活态度,唤起人们对田园生活的美好憧憬,是传统手工艺与艺术创作完美结合的作品。

三等奖作品展示

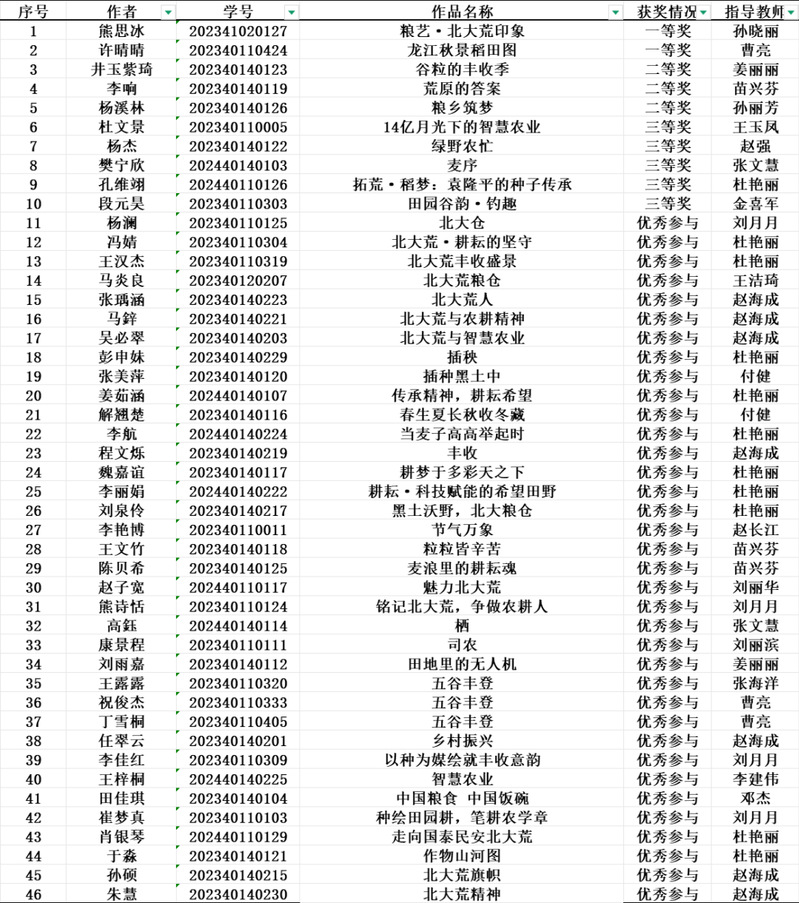

获奖名单展示

杜艳丽 姜茹涵 杜怀文 供稿

王凯弘 杜怀文 供图