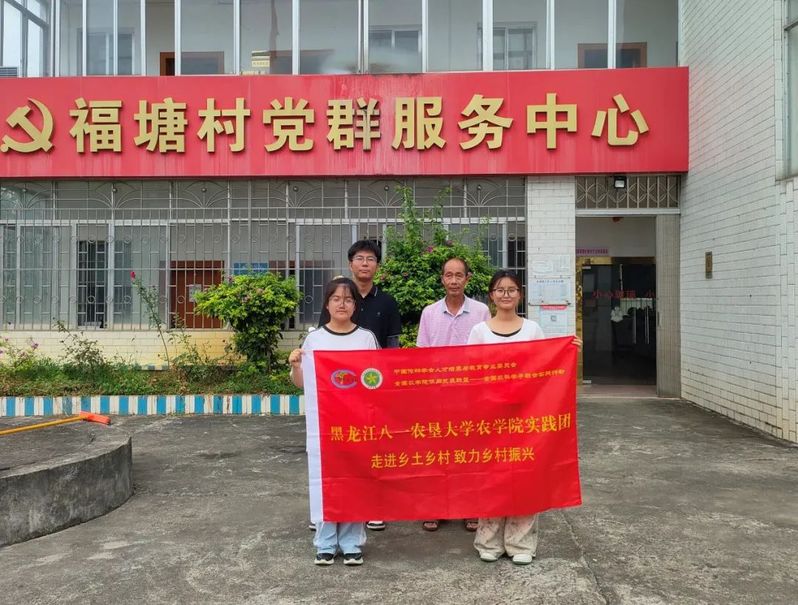

全国农科学子联合实践项目,是贯彻落实2025年中央一号文件的关键举措,旨在引导青年学子深刻理解“因地制宜发展农业新质生产力”的政策导向,激励其主动投身乡村振兴与农业现代化实践。基于此,2025年8月4日,黑龙江八一农垦大学农学院“豆禾穗穗念”实践小队抵达广西壮族自治区柳州市柳南区洛满镇福塘村,开展乡村治理经验交流与实地调研。作为全国乡村治理示范村镇,福塘村在基层治理、红色文化传承、产业发展及乡村振兴等领域成效显著,为青年学子提供了深入乡村、学以致用的理想实践地。

在村长的引领下,实践小队首先聚焦于种植模式、作物种类及农田管理措施展开调研。据了解,福塘村经过管辖区调整后,现由多个屯组成,各个屯区的种植情况基本一致。受地形起伏限制,当地难以实现大规模机械化耕作,耕地多呈田块分散状态,以家庭为单位进行耕作。村民依托穿村而过的小溪这一天然水源建造水渠,通过采用分水灌溉的方式,为种植作物提供充足的水源。

在此基础上,小队进一步考察了当地产业结构与运营模式。福塘村主要种植玉米、水稻、花生、芋头等传统作物,同时结合成本与效益考量,将部分土地外包种植甘蔗和芭蕉,形成“外包+销售”的特色产业链。作物产出中,一部分满足农户自给,其余则流向集市销售。这种“自给+外销”的双层模式,让团队成员直观感受到产业创新对乡村发展的驱动作用,也为后续探索乡村特色产业路径积累了现实依据。

深入田间考察时,气候与农业生产的关联成为调研重点。村长介绍,福塘村地处亚热带,虽坐拥得天独厚的种植优势,但高温高湿环境也带来了病虫害防治的挑战:水稻易受卷叶虫、钻心虫侵害,部分作物生长亦受气候制约。这一典型的种植环境不仅为研究水稻病虫害防控提供了鲜活样本,可为南方类似地区提供防治参考,也引发了小队思考——如何平衡气候条件与病虫害防治,同时保障作物营养吸收效率,正是当代农业科研需要破解的现实课题。

调研过程中,福塘村的红色文化底蕴同样给队员们留下深刻印象。作为曾经的解放战争游击根据地,村里至今完好保存着炮楼等革命遗址。提及那段烽火岁月,村民们无不流露出自豪——先辈们以坚韧不拔的意志与敌人周旋,用热血铸就的红色精神,早已融入村庄发展血脉:从克服地形限制探索特色种植,到农田治理中代代相传的务实担当,再到推动产业创新的持续实践,村民们始终以当年游击斗争中不服输、能吃苦的劲头,在乡村振兴新战场续写奋斗故事。这份刻在骨子里的坚韧,让红色历史超越了陈列的记忆,也激励着实践队成员将以更坚定的信念扎根田野、以更务实的行动探索农业创新,在实践中传承奋斗力量。

在此次福塘村的实践中团队成员收获颇丰:福塘村在高温高湿环境下的病虫害防控难题,激发了实践小队对绿色农业技术的深入思考;通过直面乡村现实,队员们深化了对“三农”问题的理解,锻炼了理论联系实际的能力,清晰认识到产业创新与乡村治理深度融合对乡村振兴的促进作用--乡村振兴是物质文明与精神文明的协同发展。未来,团队成员也将以此次实践为起点,为全面推进乡村振兴,加快建成农业强国贡献自己的青春力量。

作物学人才培养与教育专业委员会 来源